Ackerwildkräuter - ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt in der Kulturlandschaft

Um die Bemühungen zur Förderung der Ackerwildkräuter zu stärken und über Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung zu berichten, hat die Kreisgruppe Starnberg im BUND Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil am 7. 11. 2025 erneut einen Thementag veranstaltet.

Nach der Eröffnung des Thementages durch Dr. Helene Falk berichtete der Bürgermeister der Gemeinde Andechs, Georg Scheitz, im Rahmen seiner Begrüßungsworte über die Entwicklung der Ackerwildkräuter auf seinem eigenen Bioacker. Denn die Kartierung in Erling hatte ihm sehr gute Befunde bescheinigt. Bayernweit gilt Andechs als die Gemeinde mit den meisten Blütenäckern.

Kartierung im Landkreis Starnberg

Flächenbewertungen von 81 Äckern

Der erste Referent an diesem Tag war Dr. Stefan Meyer, Agrarökologe an der Georg-August-Universität Göttingen. Er berichtete über die Ergebnisse seiner Kartierungen im Landkreis Starnberg innerhalb von zwei Vegetationsperioden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Anfang bzw. Mitte Juni und Mitte Juli. Inspiziert wurden insgesamt mehrere hundert Äcker, wobei 90% von ihnen floristisch verarmt waren. In die Erfassung wurden schließlich 81 Äcker einbezogen von denen jeweils zwischen 2 und 100 m² kartiert wurden. Insgesamt konnten 195 spontan vorkommende Arten registriert werden. 27 von ihnen gelten in Bayern als gefährdet oder sind auf der Vorwarnliste verzeichnet.

Bei den seltenen oder gefährdeten Arten wurde die Schätzung der Populationsgröße in Kategorien von 1 bis 8 eingeteilt. Der High Nature Value (HNV-)Wert der Äcker wurde als Indikator einer hohen Biodiversität bestimmt (I = äußerst hoher Naturwert, über 8 Kennarten bis III = mäßig hoher Naturwert, mindestens 4 Kennarten). Zu den HNV-Kennarten gehören beispielsweise der Blaue Gauchheil, der Große Frauenspiegel, der Acker-Rittersporn, die echte Kamille, Taubnessel-, Storchschnabel- und Erdraucharten sowie das Acker-Stiefmütterchen. Die Flächenbewertung (1-3) erfolgte schließlich aufgrund der vorkommenden Arten und Bestände sowie der HNV-Kategorie.

Ergebnisse der Kartierungen im Landkreis Starnberg

19 Äckern fielen bei der Flächenbewertung unter Kategorie 1. Ihnen wurde eine sehr gute bis herausragende floristische Wertigkeit bestätigt. Den Gemeinden Seefeld (Meiling) und Berg (Bachhausen) bescheinigten Stefan Meyer und Ralf Rauber (BUND Naturschutz) beispielsweise eine Flächenbewertung von 1 mit etlichen seltenen Arten wie Legousia speculum-veneris, Valerianella dentata, Consolida regalis, Sherardia arvernsis, Ranunculus avensis, Anthemis arvensis, Odontites vernus und Neslia paniculata. 23 Äcker wurden der Kategorie 2 zugeordnet (gute floristische Wertigkeit bzw. Potenzialflächen) und 39 der Kategorie 3 (akutell geringe floristische Wertigkeit, aber Entwicklungspotenzial bei Extensivierungsmaßnahmen).

Die zehn häufigsten Segetalarten im Landkreis STA

Die häufigsten nachgewiesenen Segetalarten waren: Acker-Stiefmütterchen (Viola arvensis), Persischer Ehrenpreis (Veronica persica), Klatschmohn (Papaver rhoeas), Gewöhnliche Vogelmiere (Stellaria media), Acker-Vergissmeinnicht (Myosotis arvensis), Schlitzblättriger Storchenschnabel (Geranium dissectum), Gewöhnlicher Rainkohl (Lapsana communis), Geruchlose Kamille (Tripleurospermum perforatum), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) sowie der Gezähnte Feldsalat (Valerianella dentata). Dabei gelten die Geruchlose Kamille und die Acker-Kratzdistel als Problemkräuter, tauchen aber erst auf Platz 8 und 9 auf. Vermeiden ließen sich diese Kandidaten, so Meyer, indem ausschließlich Qualitätssaatgut zum Einsatz komme.

Viele seltene/gefährdete Arten gefunden

Unter den seltenen bzw. gefährdeten Arten gehörten u.a. die Kleine Wolfsmilch (Euphorbia exigua) das Eiblättrige Tännelkraut (Kickxia spuria), der Acker-Hahnenfuß (Ranunculus arvensis), der Gefurchte Feldsalat (Valerianella rimosa), der Echte Frauenspiegel (Legousia speculum-veneris) die Kornrade (Agrostemma githago), der Acker-Rittersporn (Consolida regalis), die Acker-Nachtlichtnelke (Silene noctiflora), der Finkensame (Neslia paniculata), der Acker-Zahntrost (Odontites vernus), das Wilde Stiefmütterchen (Viola tricolor), der Acker-Spörgel (Spergula arvensis) und die Ackerröte (Sherardia arvensis). An temporären Feuchtstellen (Ackersutten) fanden sich Mauer-Gipskraut (Gypsophila muralis), Sumpf-Quendel (Peplis portula) und Schlammling (Limosella aquatica).

Es gibt noch viel zu tun!

Welchen Vorteil der Faktor Licht durch einen weniger dichten Anbau der Feldfrucht für das Wachstum der Ackerwildkräuter bietet, zeigte Meyer am Beispiel des Klosterguts Andechs. Mit Blick weitere Möglichkeiten für eine Umsetzung der Ziele nannte er beispielsweise die fachliche Beratung von Ackereigentümern und -pächtern, die Aufnahme des Themas „Segetalflora“ in den Lehrplan der Landwirtschaftsschulen, die Erarbeitung von Konzepten zur Produktionsintegrierten Kompensation (PiK), die Bereitstellung von entprechendem Saatgut, die Etablierung gemeindlicher Schutzäcker, das Denken und Planen des Ackerwildkrautschutzes in Kombination mit dem Feldvogelschutz, langfristige Konzepte zu Sammlung, Vermehrung und dokumentierte Ausbringung, Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung sowie die Schaffung von „Pflückäckern“, von denen sich die Leute wie früher einen Feldblumenstrauß mitnehmen dürfen.

Agrarökologisch wertvolle Pachtverträge

Welche Vorteile die Begleitung von Grundeigentümern für Mensch und Natur hat, stellte im Anschluss Lioba Degenfelder mit ihrem Projekt Institution A.ckerwert vor.

Die Idee: „Die derzeitige Art der Landwirtschaft trägt an den drängendsten ökologischen Krisen maßgeblich Verantwortung“. Sie verursacht dem Abschlussbericht „Zukunftskommission Landwirtschaft“ zufolge jährlich 90 Milliarden Euro an Umweltkosten. Deshalb, so Degenfelder, müsse die Landwirtschaft Teil der Lösung werden.

Das Problem: Viele Landwirte fühlten sich angesichts der komplexen Problematik überfordert und es fehlten positive Zukunftsbilder, so die Referentin. Einerseits würden Grund und Boden als Investitionsmöglichkeit gesehen, andererseits seien aber die Wachstumsgrenzen bereits spürbar erreicht.

Der Weg: Indem bezahlbare Flächen geöffnet werden, ergebe sich ein großer Verhandlungsspielraum, so Degenfelder. Sie sieht sich als Ansprechpartnerin für Flächeneigentümer mit dem Wunsch nach Veränderung zugunsten der Natur. Dazu gehören häufig auch Erben oder ehemalige Landwirte und Landwirtinnen, die ihr Land nicht mehr selbst bearbeiten.

Mittlerweile werden durch A.ckerwert rund 200 Flächeneigentümer begleitet. Geprüft wird dabei, was aus agrarökologischer Sicht für den Pächter machbar ist und wie der Verpächter darauf in bestehenden oder noch zu schließende Pachtverträgen reagieren kann. Von Anfang an wird der Bewirtschafter der Fläche in die Beratung einbezogen. Ihm müsse zunächst zwar die „agrarökologische Brille“ aufgesetzt werden, doch besteht der Referentin zufolge erstaunlich viel Offenheit vonseiten der Landwirte. Zur Diskussion für den Erhalt der Artenvielfalt stehen beispielsweise die Extensivierung des Grünlands, Ökolandbau, Pestizidverzicht, Fruchtfolge, Unter- und Zwischensaaten sowie das Ausbringen von Ackerwildkrautsamen.

Möglichkeiten der Kompensation bei Eingriffen in Natur und Landschaft

Im nächsten Beitrag berichtete Dr. Marion Rasp von der Bayerischen KulturLandStiftung darüber, wie Landwirte durch Ackerwildkrautschutz Eingriffe in die Natur nach §13ff des Bundesnaturschutzgesetzes ausgleichen können. So ist der Bayerischen KulturLandStiftung zufolge beispielsweise die Erweiterung eines Kuhstalls mit dem Neubau einer Güllegrube nach §14 BNatschG ein Eingriff in Natur und Landschaft, der ausgeglichen werden muss. Aber auch etwa im Rahmen von Straßenneubau, bei dem der Lebensraum von geschützten Tieren beeinträchtigt wird, muss kompensiert werden.

Bei der Produktionsintegrierten Kompensation (PiK) gilt es allerdings einiges zu beachten, je nachdem, ob sie auf permanente oder wechselnde Flächen bezogen ist. Zunächst wird der Kompensationsbedarf in Form von Wertpunkten (WP) ermittelt. Für ausgleichende Äcker besteht je nach Bewirtschaftung und Segetalvegetation ein Bewertungsschema von A11 bis A13, das von 2 bis 9/15 WP reicht. Weitere Biotope für Ackerwildkräuter sind Ackerbrachen (5 WP), Streuobstbestände im Komplex mit Äckern ohne oder mit standorttypischer Segetalvegetation (5-9 WP) und Streuobstbestände im Komplex mit Äckern mit seltener Segetalvegetation (9-11 WP je nach Alter der Obstbäume). Allerdings wird das Wertpunktesystem Rasp zufolge derzeit überarbeitet.

Zudem gibt es die Möglichkeit, zeitlich vorgezogene Kompensationsmaßnahmen in Form eines Ökokontos mit Ersatzzahlungen umzusetzen. Am Beispiel des Feldflorareservats Pfleimberg bei Titting schilderte die Referentin die Bedingungen für ein Ersatzgeldprojekt, wenn eine Realkompensation vor Ort nicht möglich ist. Die Zahlungen werden zum langfristigen Erhalt von Schutzackerflächen eingesetzt.

Erste Schritte zu einem Feldflorenreservat in Andechs

Marion Rasp konnte auch schon über die ersten Schritte zu einem Feldflorenreservat berichten, was die Bayerische KulturlandStiftung in Kooperation mit der Regierung von Oberbayern auf ca. 1,7 ha Ackerflächen der Schutzgemeinschaft Ammersee e.V. in Andechs auf den Weg bringt. Hier sollen die konkurrenzschwachen Zielarten durch eine besondere Bewirtschaftung gefördert werden: verringerte Saatstärke, Lichtstreifen, Lerchenfenster, mechanische Beikrautbekämpfung nur, wenn es absolut notwendig werden sollte sowie später Stoppelumbruch. Es wird sehr spannend, was sich in den nächsten vier Jahren auf den Äckern, die bisher zum Teil konventionell bewirtschaftet werden, entwickeln wird.

Ackerwildkrautschutz. Leitfaden zur Umsetzung von Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen: www.bayerischekulturlandstiftung.de/projekte/praxisbroschuere

Informationen und Beratung für Landwirte

Interessante Einblicke in die Ansaat und Vermehrung von Ackerwildkräutern gab Heidi Lehmann von der Biobauern Naturschutz GmbH, einer gemeinnützigen Bioland-Tochterfirma des Landesverbands Bayern. Ziel der Gesellschaft ist die Information und Unterstützung der Landwirte zur Verbesserung von Naturschutzflächen. Zu ihren Aufgaben gehören Schutzmaßnahmen im Rahmen von Wiederansiedelung von Ackerwildkräutern auf Flächen von Biobetrieben, Informationen zur Einstellung von Landwirten zum Thema Ackerwildkrautschutz, dem Erstellen von Bestimmungshilfen, Bemühungen zum Erhalt und der Förderung von Ackerwildkräutern in bayerischen Biobetrieben sowie der Wiederansiedelung seltener Ackerwildkräuter.

Saatgut für Ackerwildkräuter ist im Handel nicht erhältlich. Deshalb muss es entweder in Betrieben wie dem Vermehrungsbetrieb „Die Schneemühle“ in Pilsach erstellt oder direkt auf Äckern gesammelt werden. Für die Samengewinnung werden dabei etwa 100 Samenkörner pro m² in Handarbeit ausgesät. Der dokumentierte Versand erfolgt entsprechend der Größe der Aussaatfläche und wird mit einer Aussaatanleitung der Biobauern Naturschutz GmbH verschickt. Ein Jahr nach der Aussaat wird dann kontrolliert, ob sich der gewünschte Erfolg eingestellt hat.

Mehr Aufmerksamkeit durch Gesamtkonzepte

Zum Abschluss der Vortragsreihe sprach Florian Gäck über die Förderung der Biodiversität durch die Ansaat von Ackerwildkräutern auf seinem Naturlandhof. Der Landwirt und Entwicklungsingenieur hatte den zweiten Platz beim Ackerwildkräuter-Wettbewerb in Oberbayern 2024 belegt.

Gäck berichtete über wichtige Bedingungen und Hürden beim Ausbringen und Sammeln der Samen. So sei dies sowohl zeit-, wetter- als auch tageszeitabhängig. Die Sammlung der Samen des Rittersporn beginnt ihm zufolge bereits Anfang Juli. Denn wenn die Samenkapsel reif ist und die Luftfeuchtigkeit hoch, liegt alles schnell am Boden. Bei weniger Licht wachsen Acker-Rittersporn und Frauenspiegel nicht so hoch und man muss die Konkurrenz von Pflanzen wie der Kamille beachten. In der Stoppelbrache sind kleinere Pflanzen dagegen im Vorteil. Wächst der Acker-Rittersporn mit mehr Licht und Düngung am Feldrand, kann er sehr schnell viele Samen für den Bodenspeicher liefern. Legt man im Feld eine Insel mit vielen kleinen Pflanzen an, locken diese viele Insekten. Diese wiederum locken die Feldlerchen und Wachteln an, erklärte Gäck.

Zum oberflächlichen Ausbringen der Samen von Acker-Rittersporn und Frauenspiegel auf angesäte Flächen mischt Gäck mit Sand. Aber auch getrocknete Samenstände kommen zum Einsatz. Dabei wächst der Frauenspiegel jedes Jahr unterschiedlich. In feuchten Jahren wird er im Getreidefeld bis zu 35 cm hoch und bildet viele Blüten, während er in trockenen Jahren gerade mal 10 cm mit wenigen Blüten erreicht. Auch die Blühdauer variiert laut Gäck stark.

Probleme bereiten dem Landwirt vor allem der Acker-Fuchsschwanz, der alles überwuchert. Vorteilhaft für Wildkräuter und Insekten sei dagegen Kleegras, das im Spätsommer oder Herbst ausgesät wird. Die erste Nektarpflanze im Jahr ist die Taubnessel, für die auf Ökoflächen keine Aussaat nötig ist. Vor allem Hummelköniginnen und Feldlerchen profitieren von ihr, und bis zur Ernte ist die Taubnessel wieder verschwunden.

„Ackerwildkräuter sind hörbar!“

„Die verschiedenen Ackerwildkräuter auf dem Feld wachsen von Februar bis Oktober und sind viel wertvoller als ein Blühstreifen“, meint Gäck. Um die Leute zu begeistern brauche man einen anderen Ansatzpunkt als die Ackerwildkräuter allein. Beispielsweise müsse man die Menschen mit auf den Acker nehmen, damit sie erfahren könnten, wie sich ein Acker anhört: im Zusammenspiel von Wind, Insekten und Vögeln.

Information erzeugt Motivation

Durch die positiven Beispiele waren die Teilnehmer sehr motiviert, sich weiter für die Förderung von Ackerwildkräutern einzusetzen. Die Erfassung, die über Mittel der Landschaftspflege und Naturparkrichtlinien von der Regierung gefördert worden ist, war Grundlage für diesen Tag. Nun ging es darum, gemeinsam zu überlegen, wie es mit der Förderung der seltenen Pflanzen weitergehen kann. Die Kartierung hatte ein gutes Potential an Arten im Landkreis festgestellt, auf dem man aufbauen kann.

Ein Wunsch der Teilnehmer war es, sich zu vernetzen. Dies ist gerade auf lokaler Ebene sicher sehr wichtig, um voranzukommen.

Wir danken der LAG Ammersee, die diesen spannenden Tag finanziell unterstützt hat und damit direkt an der Förderung der Ackerwildkräuter beteiligt ist.

Text: Christine Starostzik und Helene Falk; Fotos der Referenten: Christine Starostzik

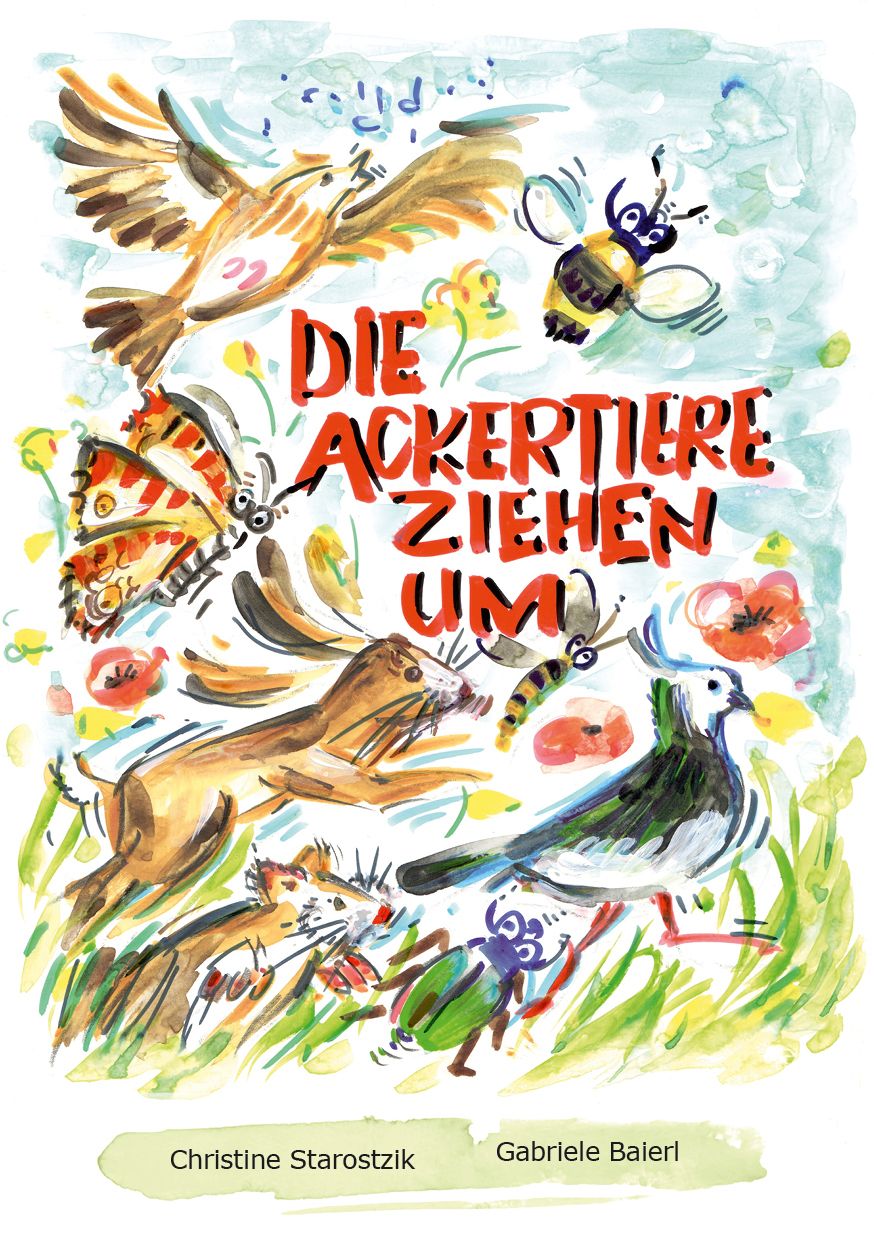

Neues Kinderbuch zur Vielfalt auf dem Acker

Die Ackertiere ziehen um

Die Nahrung für die Tiere, die auf dem gut gedüngten, aber eintönigen Getreidefeld leben, wird immer

knapper. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause müssen die Ackerbewohner spannende Abenteuer bestehen. Doch die Anstrengung lohnt sich. Sie finden ein buntes Feld, auf dem sich alle wohlfühlen.

Mühelos erfassen Kinder ab 5 Jahren mit dieser Geschichte Zusammenhänge in der Natur am Beispiel des Lebensraums „Acker“.

Erscheint Ende November 2025 und ist über alle Buchhandlungen oder im online-Buchversand (www.epubli.com/shop, Amazon etc.) erhältlich.